第5回 表情は伝染するか(後編)

(前回のあらすじ)

皺取りに使われる、ボトックス注射には顔面麻痺を一時的に作り出す作用があります。

この注射を使って、喜びの表情や怒りの表情を作れないようにしたら、喜怒哀楽の感情も消えてなくなるのかという実験が行なわれました。しかし、その実験は見事に失敗に終わりました。

「愉しいから笑うのではない。笑うから愉しいのだ」という仮説はこれで否定されました。表情が作れなくても、喜びや怒りの感情は消えてなくならないのです。

ですが、顔面麻痺などで無表情になったり、パーキンソン病になって表情を作りにくくなったりすることは、周囲の人に思いも掛けない影響を与えることが分かってきました。

動物にも表情があると初めて指摘したダーウィン

ここで表情の役割について改めて考えてみたいと思います。

納得のいかないことを言われて怒った顔をしたり。

久しぶりに友達と会えて笑顔になったり。

あるいは、親しい友人の葬儀で悲しい顔をする人々の間で悲しみを共有したり。

表情は自身の感情を相手に伝えます。こうした表情の役割は、進化論で有名なチャールズ・ダーウィンが「人及び動物の表情について」という本で記しています。

ダーウィンは、様々な動物の行動に人の表情に似た表出が見られることから、人の表情は、動物から進化したものと考えました。

ことに社会を作り上げる動物には、表情が必要なのです。

犬たちの見せる「表情」には態度も含まれる

ここで言う「表情」は、単に顔の表情を意味しません。その動物のしぐさや行動の中にも「表情」を観察することができます。身近な動物である犬にも、広い意味での「表情」を観察できます。

飼い犬が足の間に尻尾を入れて引き下がったり、お腹を見せて転がったりするのは、飼い主に服従する「劣位の表情」です。

逆に尻尾をたてて吠え出すのは「攻撃の表情」で、人の怒りの表情の起源とされています。この時の犬の顔を観察すると、鼻のあたりに皺ができて、人の怒った表情にそっくりです。

この「攻撃の表情」は「私は、怒っています」を表明するものですが、切れてそのまま相手に攻撃をするのではなく、とりあえず怒りを表明して、相手が懐柔するのを待つという意味があります。

そうすれば、相手の態度を変え、衝突せずに済みます。

無駄な争いを避けるために発達した「表情」

もし人間社会で「怒りの表情」がなければ、あちこちで突発的な喧嘩が勃発する事態になってしまうでしょう。

社会を作る動物たちは、無駄な争いを避けるために、表情を使うのです。つまり表情は、社会集団の秩序を維持するために働きます。自分の感情を表情で周りに伝えることによって、戦わずして相手の行動を変えることができる。

烈火のごとく怒った表情を見せれば相手も態度を改めますし、笑顔で懐柔され、悲しんだ顔を見せることによっても相手の態度は変わることでしょう。

犬を飼っている人はよく知っているように、怒りや喜びを表現する際に、犬は人のように顔だけで表情を作りません。犬は全身で感情を表現します。これが人に近いサルになると、人のように顔で表情を表すようになります。

サルの表情の解読法

自然公園などで餌付けされたサルの群れの中に入ると、歯をむき出しキーキーと鳴いたサルに遭遇します。サルは見つめながら近づく人間に警戒するので、恐怖の表情をあらわしているのです。

この表情をしたサルにそれ以上近づくと、逆切れされ攻撃されるおそれがあります。

一方で唇を突き出しながら、しきりに口をパクパクさせるサルもいますが、これは友好の表情です。「やあ、すみませんね。餌くれるかな」といった、あいさつのようなのもので、微笑みの起源ともいわれています。

微笑みは、動物社会ではかなり難易度の高い表情です。劣位の個体が、近づくだけで危険なはずの上位の個体にあえて近づき挨拶をする。

「自分が微笑んでいるのは、上位のあなたを認めております証拠なので、どうぞ攻撃しないでくださいね」といった、複雑な人間社会を象徴するような、かなり社会的能力の高い表情使いといえるでしょう。暗黙のマウンティングというべきか、表情はその社会を維持する働きがあるのです。

サルで表情が顔に集中したのは、重要な進化です。人間社会でよくある顔と顔を突き合わせるコミュニケーションは、サル以降となるわけですから。

人だけが顔面麻痺に悩むわけ

考えてみれば、ヒトのように表情が顔に集中していなければ、「顔面麻痺」の悲劇も起こらなかったといえましょう。

改めて考えると身体のどこでもなく顔だけに名称が与えられた「顔面麻痺」という病は、顔だけが特別視されることによる宿命で、ヒトだけが顔面麻痺に悩むのだと思います。

話を戻すと、表情の役割は社会の維持だけにはとどまりません。表情は、人と人との協調関係も作り上げます。表情は伝染しあいます。

人は、互いの表情を模倣しながらつながっています。

そんな観点から、喫茶店やファミレスで会話している集団のしぐさや表情を観察してみると、そこでどんな会話がかわされているかを推測できます。

いかにも仲良さそうなグループでは、時に「わっ」といっせいに盛りあがったり、表情やしぐさが同調しあう様子が見られます。仲よさそうなカップルも、同じ表情をしています。

一方で、回りを気にせずマイペースに一人でえんえんと喋り続ける人がいたとしたら、しかも相手側が絶対に同調しない、かたくなな表情をしていたら、「怪しげな商売の勧誘かな」なんてことを推測してしまいます。

楽しげな会話のやりとりの背景には、微妙な表情のかけあいがあるということです。互いに相手の微妙な表情の変化を見て、この話はこれ以上しない方がいいなとか、この話は面白いから続けようと、会話は進んでいきます。

ヒトは相手の表情にシンクロする

面白い話に思わず吹き出したり、嫌な話に思わず不愉快な顔をしたり……これらの表情は意図せずに生じて、言葉によらないコミュニケーションを作りあげるのです。人と違和感なく会話が続くのは、こうした細かい表情のリアクションがあってこそなのです。

表情が意識されずに模倣することを示す実験があります。たとえそれがコンピュータモニタ上で提示される顔写真であっても、微笑みの表情を見ると、観察している人の顔の、微笑みにかかわる筋肉がわずかに動くのです。

人は、他人の表情に自動的に同調する傾向があるからです。そんな中で、もし相手の表情にあわせて自分の表情を作ることができなかったら・・・なんとも会話が成立しにくいことでしょう。

表情を失った人たちの苦悩

さて、そこで話を戻しますが、身体が不自由になり介助を必要とするパーキンソン病の家族にとって、昔のように会話ができないこと、患者が無表情なことがつらいようです。

パーキンソン病患者自身も、自分が感情を発するときの顔を想像しにくくなるといわれています。

うつ病率も高いと言われています。

これはまさに表情フィードバック仮説の通り、表情を作らないと自身の感情がわきにくくなるということでしょうか。

また、表情を作れないことにより、表情の認識も鈍ってしまうのでしょうか。表情をなくすと、味気ない人生を送ることになってしまうのでしょうか。

顔面神経麻痺の一種であるベル麻痺で、顔の両側の神経を失った元患者による報告があります。自分が表情を失ったとき、周囲はどのように変わるのかを注意深く観察しています。

まず会話が少なくなったことに、気づいたそうです。

イエスかノーで答えが済むような、簡単な会話しか投げてもらえない。逆に、会話が成り立つような、広がりのある質問をされなくなったというのです。無表情になることは、その人の人としての魅力すらも奪われたように感じたそうです。

表情がないということは、伝える感情がゼロになるというよりも、ネガティブな雰囲気を伝えてしまうことになるようなのです。たとえ本人はそう思っていなくても、こわばった顔は「イライラしていて不機嫌」と受け取られてしまう。

この誤解は受け取り手によって加速され、無表情であることが「お前には興味ない」、あるいは「退屈だ」と伝えていると受け取られてしまうのです。

そんな周囲にあわせて自身も周りへの関心を失うという悪循環に陥っていくと、内にこもり、鬱になることもあるそうです。しかしこれらは顔面麻痺が消えて表情がよみがえるとともにすべて消え去り、自身の興味や情熱までも復活するとのこと。

活き活きとした表情が社会生活を豊かにする

先天性の難病のひとつに、生まれつき顔の両側の筋肉が麻痺するメビウス症候群という病があります。

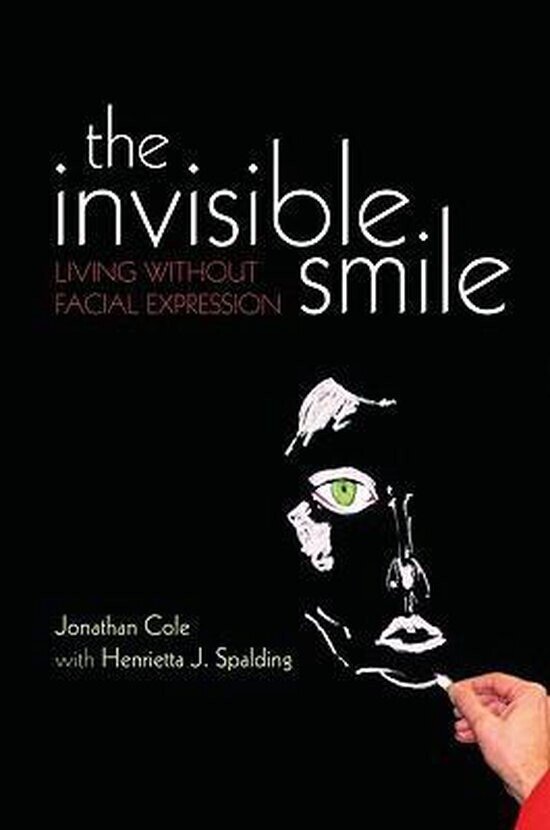

呼吸困難や嚥下障害など生きていく上での困難さがもっぱら注目されていたのですが、こうした病が持つ人々が抱える生活上の問題を丁寧にインタビューした研究がイギリスで出版されています。

臨床神経生理学者であるジョナサン・コールによって書かれた「The invisible smile(Living without facial expression)」(『見えない微笑み:表情を失ってい生きていくこと』日本未訳)は、タイトルとおり、表情無しに生きることの苦しみについて書かれたものです。

表情がないことは、なにより人との関係に悩まされるようです。表情を使った細かな感情のやりとりができないだけで、細かな感情のすれ違いが蓄積していきます。

最後には耐えられなくなって言葉や態度で気持ちを爆発することによってしか、自分の感情に気づいてもらえない(そして自分自身も自分の感情に気づけない)のです。

この結果、メビウス症候群の人たちは「感情をコントロールできない人」とみなされたりすることも多いといいます。人との関係を作る上では、なかなか難しい生き方を強要されるようです。

無表情でいることは、それだけで多くのことを失うのです。

他者との関係を作りあげるため、そして自分自身の感情を高めるためにも、顔を動かして筋肉活動を作り上げることは大切といえるのです。

次回は7月2日(金曜日)公開予定です

山口真美(やまぐち・まさみ)

お茶の水女子大学大学院人間文化研究科人間発達学専攻修了後、ATR人間情報通信研究所・福島大学生涯学習教育研究センターを経て、中央大学文学部心理学研究室教授。博士(人文科学)。

日本赤ちゃん学会副理事長、日本顔学会、日本心理学会理事。新学術領域「トランスカルチャー状況下における顔身体学の構築―多文化をつなぐ顔と身体表現」のリーダーとして、縄文土器、古代ギリシャやローマの絵画や彫像、日本の中世の絵巻物などに描かれた顔や身体、しぐさについて、当時の人々の身体に対する考えを想像しながら学んでいる。近著に『自分の顔が好きですか? 「顔」の心理学』(岩波ジュニア新書)がある。

★〈山口真美研究室HP〉

★ベネッセ「たまひよ」HP(関連記事一覧)