第11回 人相占いは当たるのか?(前編)

なぜ「顔の研究」は心理学で「タブー」だったのか

今では心理学で顔を研究するのはごくふつうのことですが、その昔は顔の研究なんていうものは、「色物」扱いでした。

今なら「顔の研究」は実験心理学から社会心理学、発達心理学、臨床心理学・・・とあらゆる心理学の対象となっています。

しかし私が学生だった頃、一番近い社会心理学でも扱っているのはパーソナリティとか自己とか抽象的なもので、顔のように実際に存在する対象は研究されなかったのです。そんな中でお世話になったのは、顔計測の歴史のある、自然人類学の研究室でした。

自然人類学 人類を生物学的に研究する学問。とくにその進化、変異、適応の面を重視する。形質人類学、体質人類学ともよばれる。ドイツなどヨーロッパ大陸諸国では、人類学を狭義に解し、自然人類学をこれにあてるが、イギリス、アメリカでは人類学を広義に用い、自然人類学と文化人類学に分ける。日本では人類学は状況に応じて狭義、広義の両様に用いられている。(小学館『日本大百科全書』「自然人類学」[香原志勢])

心理学の歴史を振り返ると、顔の研究には「骨相学」(こっそうがく)という「黒歴史」があって、それゆえに研究という場で顔の話に触れるのは、当時、タブーだったのかもしれません。

今回は、その骨相学がなぜ黒歴史と呼ばれるようになったかという話も含めた、人相判断のお話です。

テレビドラマにもなった「表情学」

ちなみに「ちゃんとした」心理学分野から顔の研究書が初めて出たのは1990年のこと。本当に最近の話です(と言っても、30年前ですが)。

京都大学教授だった吉川佐紀子先生がV.ブルース著の『顔認知と情報処理』(サイエンス社)を翻訳されました(著者ブルースと訳者の吉川先生とは、京都の研究所で一緒でした。日本が学問の基礎研究にお金をかけていた頃の懐かしい思い出です)。目撃者証言で顔の記憶がどれくらい信頼に足りうるかを探るという、実に堅実な目的の研究が出発点です。

その一方で一般的には、アメリカの心理学者ポール・エックマンが顔研究を有名にしています。

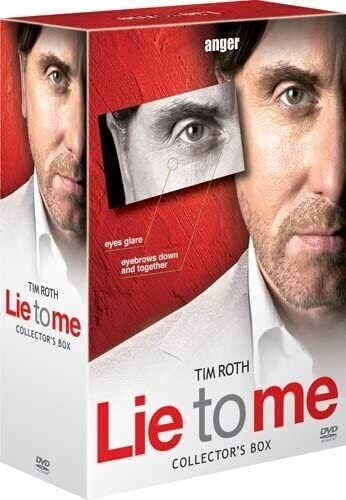

エックマンは2009年には3シーズン続いたアメリカのテレビドラマ『Lie to Me(ライ・トゥ・ミー 嘘の瞬間)』の主人公カル・ライトマン博士のモデルとなっています。ドラマの重要な小道具になっている、表情を客観的に解析する手法をエックマンは確立したのです。

ライ・トゥ・ミー 嘘の瞬間 DVDコレクターズBOX

(C)20世紀スタジオ

それは「顔面動作符号化システム(facial coding system:FACS)」と呼ばれ、20以上もある表情筋の動きを、観察可能な「アクションユニット(action units)」という単位に分け、それを基に表情を解析する手法です。犯罪者の笑顔に一瞬だけ垣間見える、怒りや焦りの「微表情(マイクロエクスプレッション Microexpression)」を解析することにより、嘘を見抜くのがドラマの醍醐味でした。

話がそれましたが、人相学に戻ります。そもそも顔を見ただけで、その人の性格や運勢を占うことができるのでしょうか。普通に考えたら、それはオカルトみたいな話のように聞こえます。

哲学者アリストテレスが考えた「人相学」

しかし、歴史的に見ると、人相学は過去、何度も流行を繰り返しています。

最も古い例としては、漢の時代や古代ギリシャのアリストテレスの「観相学」に到ります。

本人作か疑わしいと言われますが、ギリシャの哲学者アリストテレスの観相学では、人の相貌を動物の種類や表情にたとえています。

その動物は、ライオン・イノシシ・ロバ・馬など、野生動物から家畜まで幅広いのですが、これらは古代ギリシャの人々が身近に感じる動物だったと考えると興味深いです。これらの動物の持つ特徴的な形態と性格から、人間の性格を類推しているのです。

痩せているか肉付きがいいか平べったいかという顔の形状、あるいは頭や額の大きさ、また顔の中の目を取り上げてその大きさや目が突き出ているかとか、さまざまな顔の特徴から性格を類推します。

例をあげると、顔の小さい人は猫やサルのように心が狭く、顔の大きい人はロバや牛のように怠惰、目の小さい人はサルのように心が狭く、目の大きい人は牛のように怠惰だといいます。

また、額が小さい人はイノシシのように無知で、額が大きい人は牛のように怠惰だとか。

アリストテレス像(BC330年頃に作られたものの複製)

どうも怠惰と結論づけることが多く、そこから当時の人間関係も想像できそうですが、いずれにせよ現代人の感覚からすると、なんとも短絡的な解釈にみえます。

アリストテレスは、人相学の限界もはっきりと指摘しています。当然ながら動物そっくりな人は現実にはいないし、そもそも表情は刻々と変化するものだから、表情に頼って性格を類推するのは無駄だということ。実に真っ当な意見です。

19世紀のウィーンでは頭のサイズを測るのが大流行に

とはいえ、古代ギリシャの時代、魂のありかたが身体の形状に影響を与えると考えられていたのは事実です。そして、こうした考えは、現代に「類型論」として受け継がれました。

類型論とは、20世紀前半のドイツの医師クレッチマーによって考えられた、体型によってその人の気質が予測できるというものです。

体型で人間を分類した精神科医クレッチマー

クレッチマーは、太っているか痩せているか筋肉質かで、それぞれ肥満型、闘士型、細長型の体形に区分して、それぞれ胆汁(たんじゅう)質、神経質とリンパ質という気質に分類します。

さらにはこうした気質は精神疾患にも対応関係があるとも解説しています。クレッチマーの「理論」は完全に否定されたわけではなく、今でも精神医学の本に載っています。

つまり顔と性格を類推する観相学は今日では否定されていても、体型と性格の類推はある程度、学問的に受け容れられているというわけです。

では、それで人相学が完全に消えたかというと、そうではありません、その後も人相学は何度も流行します。

しかもアラブを経由した占星術の考えが混ざり、より神秘的な雰囲気になっていきます。18世紀にはスイスの思想家ラーヴァーターが科学的な手法として確立しようとしていますが、彼の観相学はドイツの著名な哲学者カントによる批判に遭って下火になりました。

すると今度は、19世紀のヨーロッパでウィーンの医師ガルによる「骨相学」が大流行します。ガルの骨相学は頭蓋骨の形から性格を類推するというものです。当時の社交界では、自分の頭を測ってもらうことが大流行したと言います。

人種差別に使われた「人相学」

頭蓋骨を計測して性格を類推したガルの骨相学は、イタリアの犯罪学者ロンブローゾに引き継がれます。ロンブローゾは犯罪者の容貌を研究して、一定の法則を明らかにしようと考えました。

その根底にある考えは、犯罪を繰り返すような人は生来そのような資質を持っている──はっきり言うと、知性が類人猿に近いというものでした。彼によれば多くの犯罪者は一般人より資質が劣っていて、矯正(きょうせい)不可能だというのです。これは生まれによって人間に優劣をつける「優生学」の考えでもあり、現在ではとうてい受け容れられないものです。

こうしたヨーロッパの優生学が、のちにユダヤ人やロマ(かつてジプシーと蔑称された人たち)に対する差別を正当化するために用いられ、それがナチスにつながったことは今さら言うまでもありません。

しかし、ヨーロッパと距離を隔てたアメリカでも20世紀初頭、人類学者と経済学者が政府の役人とともに、さまざまな民族の頭の「頭長幅指数 (cephalic index)」を測っていました。

これは頭の長さと幅の比率を計算して出される数値なのですが、頭に棹状計 (ノギス=ものをはさんで厚さを測る器具)を当てて測る様子は、それだけでなんとなく圧迫感を感じます。

頭を測定するために、当時使われた器具

この指数測定は、民族ごとの知性の違い、文化の違いを推定するためというのが表向きの目的です。

こうした考えは最近の研究にも反映されています。一般的に東洋人では顔の横幅が広く、欧米人では比較的に縦長という特徴がありますが、測定の結果、横幅の頭蓋骨を持つアジア人は顔を覚える、脳の「側頭」の容量が大きく、欧米人では判断力などをつかさどる「前頭」の容量が相対的に多いことが示されました。それが東と西の文化差につながっているというのです。

話を戻すと、当時のアメリカ政府の真の目的は、社会上脅威をもたらす望ましくない移民の選別にありました。それはイタリアや東ヨーロッパ、中でもユダヤ人を対象としたものでした。縦長の頭をした北方のゲルマン民族よりも、ユダヤ人は知的に劣っているとみなされ、それを区別するために頭の比率が役に立つと考えられたのです。

これもまた優生学の考えで、しかもユダヤ人差別を含んだものです。

今日の科学では、人間の能力はみな同じで、人種で優劣が決まるという考えは否定されています(それどころか「人種はない」という考えもあります)。しかし、私が大学院生時代に居候していた当時の人類学教室には、まだ頭を計測する手技が残っていたというわけです。

フランスの小児科医が考えた「相貌学」

しかし、フランスでは、今でも人相学が生き残っているようです。フランス語が堪能な私の恩師が15年ほど前にとつぜん夢中になりだして、『相貌心理学序説―顔立ちと性格』をはじめとした本を翻訳したのには私も驚きました。

フランスの書店には「人相学コーナー」があること、ラジオでは人生相談ならぬ、人相相談もあることを先生はうれしそうに語っていました。本来は言語心理学が専門で、私が大学院生時代に顔に興味を持ちだしたことを面白がってくれていたのですが、まさかその先生が相貌心理学に「はまる」とは思いもしませんでした。

このフランスの相貌学は、小児科医であるコルマンが考案したものです。そこには小児科医から見た成長の視点が入っているように思います。

つまり、まるまるとした赤ちゃんとしての素質をもつ人々が、大人になるに従いまるまるとした顔のままでいるか、ほっそりした顔になるかで性格が作り上げられると考えているのです。

コルマンの相貌学の基本は、赤ちゃんのようなふっくらまるまるした人相はオープンマインドで外交的である一方で、周囲に流されやすい傾向がある。逆に痩せた顔は内向的で、周囲に流されないというのです。

その程度ならば誰もが考えそうな発想ですが、コルマンの独創的な点は、顔の中の目・鼻・口が、それぞれ知性・感情・本能をあらわすと考えたところにあります。目・鼻・口の大きさから、性格分類を作り上げているのです。たとえば鼻が大きいのは感情的で、顎(口)が大きいのは本能的に行動する人というように。

山口真美(やまぐち・まさみ)

お茶の水女子大学大学院人間文化研究科人間発達学専攻修了後、ATR人間情報通信研究所・福島大学生涯学習教育研究センターを経て、中央大学文学部心理学研究室教授。博士(人文科学)。

日本赤ちゃん学会副理事長、日本顔学会、日本心理学会理事。新学術領域「トランスカルチャー状況下における顔身体学の構築―多文化をつなぐ顔と身体表現」のリーダーとして、縄文土器、古代ギリシャやローマの絵画や彫像、日本の中世の絵巻物などに描かれた顔や身体、しぐさについて、当時の人々の身体に対する考えを想像しながら学んでいる。近著に『自分の顔が好きですか? 「顔」の心理学』(岩波ジュニア新書)がある。

★山口真美研究室HP

★ベネッセ「たまひよ」HP(関連記事一覧)